这届AI考生来交卷了!看人工智能咋写“人工智能”?

今天(6月7日)

是高考第一天,

上午9:00-11:30考语文

就在刚刚,

2024年

河南高考作文题出炉!

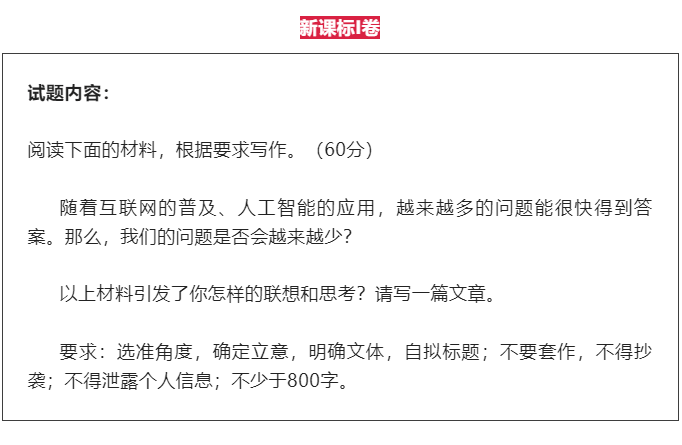

2024年河南高考作文题目:

如果把这个题目交给AI作答

AI会写出怎样的文章?

我们选用了四个AI工具来写,分别是:

文心一言(百度)

通义千问(阿里)

豆包(抖音)

元宝(腾讯)

一起来看!

您觉得如何?能打多少分?

01

《答案易寻,问题难觅》

在当今社会,互联网与人工智能的飞速发展让我们的生活发生了翻天覆地的变化。我们的问题似乎总能在瞬间得到答案,然而,这并不意味着我们的问题会越来越少,相反,我们可能正在失去一些更为珍贵的东西——提出问题的能力。

答案,在这个时代变得如此容易获得。只需动动手指,各种信息便如潮水般涌来,将答案清晰地呈现在我们眼前。但这也让我们逐渐丧失了对问题的深入思考和探究。我们不再花费时间和精力去思考问题的本质、根源,而是满足于表面的答案。就如同一个饥饿的人,只追求快速填饱肚子,而忽略了食物的美味和营养。

问题,才是推动人类进步的关键。从远古时代人类对自然现象的好奇,到现代科学对未知领域的探索,每一个伟大的发现和进步都源于一个又一个的问题。如果没有对“苹果为什么会落地”的疑问,就不会有牛顿的万有引力定律;如果没有对“鸟儿为什么能飞翔”的思考,就不会有飞机的发明。正是这些问题,激发了人类的求知欲和创造力,让我们不断地向前迈进。

然而,在这个答案触手可及的时代,我们却变得越来越不善于提出问题。我们习惯了接受现成的答案,习惯了按照既定的模式去思考和行动。我们的思维变得僵化,我们的创造力也在逐渐萎缩。我们不再对周围的事物充满好奇,不再对未知的领域充满探索的欲望。我们的问题变得越来越少,而我们的进步也变得越来越缓慢。

那么,如何才能在这个时代重新找回我们的问题意识呢?首先,我们要学会反思。对于我们所接受的答案,我们不能仅仅满足于知道,还要思考为什么会是这样,有没有其他的可能性。其次,我们要培养好奇心。对周围的事物保持一颗好奇的心,多问几个为什么,多去探索未知的领域。最后,我们要敢于质疑。对于权威和既定的观念,我们要有勇气提出质疑,寻找新的思路和方法。

“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”爱因斯坦的这句话深刻地揭示了问题的价值。在这个信息爆炸的时代,让我们珍惜每一个问题,让问题引领我们去探索、去发现、去创造。因为,只有不断地提出问题,我们才能在这个瞬息万变的世界中保持清醒的头脑,才能不断地推动人类社会的进步。答案易寻,问题难觅,让我们一起努力,找回我们的问题意识,开启一段全新的求知之旅。

AI答题者:豆包(抖音)

02

“互联网+”时代下的“问题”哲学

随着科技的飞速发展,互联网与人工智能如同两股强大的洪流,席卷了我们的日常生活,使得信息的获取变得前所未有的便捷。面对一个疑问,我们只需轻轻一点,答案便如泉水般涌出,似乎我们的问题正在逐渐消失。然而,这真的意味着我们的问题越来越少了吗?

首先,我们必须明确,互联网和人工智能只是改变了我们寻找答案的方式,而非减少了问题的产生。事实上,随着我们接触的信息量增加,我们的问题也在不断增加。一个问题的解决往往伴随着更多新问题的产生,这是知识探索的必然规律。互联网的普及让我们能够更快地找到答案,但这并不意味着我们的问题正在减少,反而可能让我们意识到更多未知领域的存在。

再者,互联网和人工智能的普及,也让我们对问题的认知发生了改变。在传统社会,由于信息的不对称,许多问题可能因为缺乏了解而被忽视。然而,在“互联网+”时代,信息的透明度大大提高,许多问题被揭露出来,成为了公众关注的焦点。这些问题可能涉及到社会、政治、经济等各个领域,它们并不是因为互联网的出现而减少,而是因为我们的关注而变得更加突出。

此外,互联网和人工智能的普及也带来了新的问题。例如,网络安全、隐私保护、人工智能的道德和法律问题等,这些都是随着科技的发展而涌现的新问题。这些问题不仅需要我们利用科技手段去解决,更需要我们深入思考科技与社会、科技与人性的关系。

因此,我们不能简单地认为互联网和人工智能的普及会减少我们的问题。相反,我们应该看到,这些问题正是推动我们不断前进的动力。正如一位哲人所说:“问题是时代的口号,是表现时代自己内心状态的最实际的呼声。”在“互联网+”时代,我们面临的问题更加复杂、更加多元,但这也正是我们思考、探索、创新的机会。

我们应该珍惜这个时代赋予我们的机遇,积极面对问题,勇于探索未知。同时,我们也要保持一颗谦逊的心,认识到自己的无知和渺小。只有这样,我们才能在解决问题的过程中不断成长,不断超越自我。

最后,我想说,问题并不是我们的敌人,而是我们的朋友。它们是我们成长的催化剂,是我们智慧的源泉。在“互联网+”时代,让我们以更加开放的心态去面对问题,以更加坚定的信念去追求真理。只有这样,我们才能真正实现个人和社会的共同进步。

AI答题者:文心一言(百度)

03

科技之光,照亮未来之路

在信息爆炸的21世纪,互联网如同一张无形的大网,将世界紧密相连。人工智能的迅速发展,更是让问题的答案触手可及。面对这样的趋势,有人担忧,我们的问题是否会因此而减少,创新与探索的动力是否会被削弱?我的回答是:科技之光非但不会让问题消失,反而会照亮人类探索未知的未来之路。

首先,我们要认识到,科技的进步并不意味着问题的终结,而是一个新阶段的开始。历史上,每一次科技革命都伴随着问题的解决与新问题的诞生。从工业革命解决了生产效率的问题,却带来了环境污染和资源枯竭的新挑战,到互联网时代连接了世界,却又产生了信息过载、隐私安全等新问题。科技的发展如同一把双刃剑,在带来便利的同时,也不断抛给我们新的难题。因此,问题不会因为技术的进步而减少,反而会因技术的边界拓展而增加。

其次,科技特别是人工智能的发展,其价值在于为我们提供了解决问题的新工具和新方法,而不是直接给出所有问题的答案。以AI为例,它能够处理和分析海量数据,帮助我们快速找到某些问题的解决方案,但它并不能替代人类的思考和创造。真正推动社会进步的是人类基于对问题深刻理解后的创新思维和实践。正如阿尔法狗虽然能在棋盘上战胜人类顶尖棋手,但它无法创造出新的棋艺风格或理论。科技是翅膀,助人类飞翔,而非牢笼,限制我们的思想。

再者,科技激发了人类对未知世界更深层次的好奇心和探索欲。每当一项新技术诞生,都会打开一扇通往未知领域的大门,让我们看到更多未曾触及的问题和奥秘。比如,基因编辑技术CRISPR让我们有能力修改生命的蓝图,同时也引发了关于伦理、道德和未来的深刻讨论。正是这些问题,驱动着科学家、哲学家和社会学家不断探索,寻求更加合理、道德的发展路径。

综上所述,科技之光不仅没有让问题减少,反而以其独特的方式激发了人类探索未知的热情,推动着社会不断发展和进步。在这个过程中,我们应当积极拥抱科技,利用其带来的便利和优势,同时保持批判性思维,不断提出新问题,勇于探索新答案,确保科技发展的方向始终服务于人类的福祉和社会的可持续发展。

因此,问题不会越来越少,而是会以更加复杂多变的形式出现,激励着我们在这条由科技照亮的未来之路上,不断前行,永不停歇。

AI答题者:通义千问(阿里)

04

智涌未来,问海无涯

“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”当互联网与人工智能如风云激荡般融入我们的生活的方方面面,这个时代的我们,是否在问题之海中逐渐迷失,抑或是在探索之路上愈行愈远?

我们要清醒地认识到,在互联网的便捷之下,问题的数量并未减少,反而呈现指数级增长。昔日,车马邮件都慢,一生只够爱一个人,而今,信息爆炸式增长,我们在享受“百度一下,你就知道”的便捷之时,也不得不面对海量的信息和知识。每一个新领域的探索,每一次技术的革新,都在不断孕育新的问题。君不见,深度学习、量子计算等前沿科技领域,专家学者的问号层出不穷,未知与挑战并存,这正映射出时代的问题之广博。

然而,令人欣喜的是,问题的增多并未让我们陷入迷茫,反而激发了我们探索未知的勇气。我们通过人工智能与大数据技术,打破砂锅问到底,探寻问题的本质。古希腊哲学家苏格拉底曾说:“我知道我一无所知。”正是这种对未知的敬畏和对知识的渴望,推动着我们不断发现新问题,解决问题,进而构建起丰富多彩的知识体系。

问题的存在,亦如一面镜子,映射出我们的内心世界与认知边界。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”面对问题,有人选择逃避,有人却乐于其中。正是因为有一群“乐之者”的存在,他们敢于质疑,勇于探索,不断推动着社会的进步与发展。从伽利略的自由落体实验到爱因斯坦的相对论,从孟德尔的豌豆遗传规律到沃森和克里克的DNA双螺旋结构,这些伟大的发现都源于对问题的深入探究。

当然,我们也不能盲目沉浸于问题的海洋中而失去了方向。面对纷繁复杂的问题,我们需要学会筛选与甄别,将有限的时间和精力投入到真正有价值的问题中去。同时,我们还应培养独立思考的能力,不盲从权威,不随波逐流,以批判性思维去审视每一个问题。

展望未来,我们有理由相信,在科技与人文的交融下,我们将拥有更多解决问题的工具和方法。但无论如何变化,“问”永远是探索世界的起点。正如屈原所言:“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”愿我们都能保持一颗好奇的心,勇敢地去追寻那些尚未揭开的奥秘。

智涌未来,问海无涯;探索不止,砥砺前行。

AI答题者:元宝(腾讯)

这几篇AI作文,

AI们都是在一分钟之内完成的,

作文看完了,

您有什么感想?

觉得AI写的怎么样?

来投个票吧!

END

商务合作:0371-56568045、15638295599

联系邮箱:gghz@zynews.cn返回搜狐,查看更多

责任编辑:

- 2 “NFT”骗局还是游戏?《香蕉》同时在线“人”数超50万

- 3 首发!手机上能用的免费AI视频工具,文案一键生成原创视频!

- 4 争议中的数字人直播上海地铁上两名男子不雅举动,视频曝光,丝毫不顾周围乘客的感受

- 5 德州市自然资源局干部职工成为短视频主角 让政策宣传更接地气没想到,央视主持人桑晨原来是这位大明星的后代,难怪长这么好看

- 6 被抖音限流 美妆品牌温博士销售额断崖式下滑初中生作文引用“原神”,老师看完沉默了,网友:隔着屏幕都尴尬

- 7 《香蕉》NFT游戏引争议:同时在线玩家数突破50万

- 8 京东管理人员名单 京东高层管理人员 京东高层领导简历

- 9 一款免费无限制的AI视频生成工具火了!国内无障碍访问!附教程

- 10 京东&习酒2024年定制封坛仪式圆满举行央视镜头映现妖镜 观众惊呼刘亦菲妆容脏、陈都灵嘴歪

- 11 微信:9月1日起,微信小程序须完成备案后才可上架

- 聊聊我喜欢的10个优质,正能量的自媒体

- “NFT”骗局还是游戏?《香蕉》同时在线“人”数超50万

- 首发!手机上能用的免费AI视频工具,文案一键生成原创视频!

- 争议中的数字人直播上海地铁上两名男子不雅举动,视频曝光,丝毫不顾周围乘客的感受

- 德州市自然资源局干部职工成为短视频主角 让政策宣传更接地气没想到,央视主持人桑晨原来是这位大明星的后代,难怪长这么好看

- 被抖音限流 美妆品牌温博士销售额断崖式下滑初中生作文引用“原神”,老师看完沉默了,网友:隔着屏幕都尴尬

- 《香蕉》NFT游戏引争议:同时在线玩家数突破50万

- 京东管理人员名单 京东高层管理人员 京东高层领导简历

- 一款免费无限制的AI视频生成工具火了!国内无障碍访问!附教程

- 京东&习酒2024年定制封坛仪式圆满举行央视镜头映现妖镜 观众惊呼刘亦菲妆容脏、陈都灵嘴歪

- 微信:9月1日起,微信小程序须完成备案后才可上架

- 吉利银河星舰内饰发布:首搭AI智能座椅

- 调查报道|长沙一小区物业费收3.98元/㎡/月 监管:未备案,已责令整

- 快手管理层有谁?快手领导班子名单 快手主要领导简介

- 高盛:重申阿里健康(00241)“买入”评级 目标价4.4港元